Paternalisme, définition du dictionnaire Larousse : Conception selon laquelle les rapports entre patrons et ouvriers doivent être régis par des règles de la vie familiale, caractérisées par l’affection réciproque, l’autorité et le respect

. Et le dictionnaire d’ajouter : Comportement, attitude consistant à maintenir un rapport de dépendance ou de subordination tout en lui donnant une valeur affective à l’image des relations familiales

.

L’inventeur de cette pratique est un certain Frédéric Le Play (1806-1882). Ingénieur des mines, il se proclame ouvertement contre-révolutionnaire et ennemi des avancées de la révolution de 1789 et de la République. Sous le règne de Napoléon III, il fonde L’Union de la paix sociale ! Il se veut le défenseur de la famille et de l’ordre social et pour le corporatisme. Ses idées vont largement influencer Charles Maurras (1868-1952). Ce dernier, dirigeant de l’Action Française, est monarchiste, antisémite, anti-protestant, anti-Francs-maçons, pro-Pétain, soutenant la création de la Milice. Le corporatisme de Le Play a aussi inspiré Mussolini et la Charte du travail du régime de Vichy.

Selon le paternalisme, le patron assume l’autorité et les devoirs d’un père de famille à l’égard de ses enfants salariés

qui ont l’obligation d’obéir aux règles décidées par l’employeur.

Des « avantages » empoisonnés

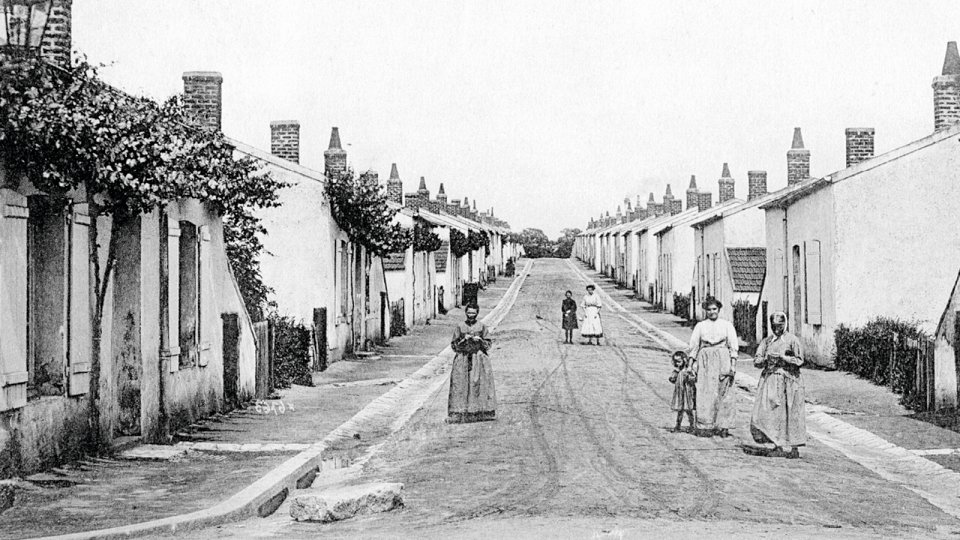

Les patrons paternalistes ont rapidement compris que leurs ouvriers devaient vivre dans des conditions relativement décentes pour garder leur force de travail et leur santé, quand l’espérance de vie de la classe ouvrière était d’une cinquantaine d’années. C’est ainsi qu’ils construisent des cités ouvrières avec des petits pavillons disposant de l’eau courante, de toilettes, d’un petit jardin, puis ensuite de l’électricité. Une véritable avancée par rapport aux taudis insalubres existant alors. Il y a aussi des soins médicaux, des dispensaires et même des petites allocations familiales. En plus de la cité ouvrière, ces patrons s’occupent aussi d’éducation, construisant des écoles, de la crèche au niveau collège. Rien à voir là encore avec de la philanthropie, ce sont des écoles privées où on inculte aux petites enfants d’ouvriers le respect du patron. Des petits enfants destinés à devenir les futurs employés de l’usine... Ils ont même droit à des colonies de vacances.

Ce paternalisme a été très implanté dans les régions de tradition catholique (Est, Nord, Ouest) où les ouvriers étaient des anciens paysans pauvres croyants. En particulier dans le textile, mais pas uniquement. Parmi les entreprises paternalistes les plus connues : Schneider au Creusot, Michelin à Clermont-Ferrand, Peugeot à Sochaux, les textiles Saint Frères à Fixecourt dans la Somme, Toiles de Mayenne à Fontaine-Daniel en Mayenne, manufacture de Villeneuvette dans l’Hérault, les chocolats Meunier à Noisiel et la Cellulose du pin à Biganos sur le Bassin d’Arcachon.

En échange de ces prétendus avantages, les ouvriers n’avaient droit à aucune augmentation de salaires et il leur était interdit de se syndiquer. La vieille CGT combattra, dès sa création, ce paternalisme patronal.